播道兒童之家一直為 6-18歲孤兒、來自破碎或困難家庭的兒童及青少年提供院護服務。2009年試辦青年過渡期住宿試驗計劃,但滿了18歲成年的院童便需要離開。當中有不少青年是無家可歸,甚或有家歸不得,面對高昂的租金、被迫獨立生活,徬徨無助。

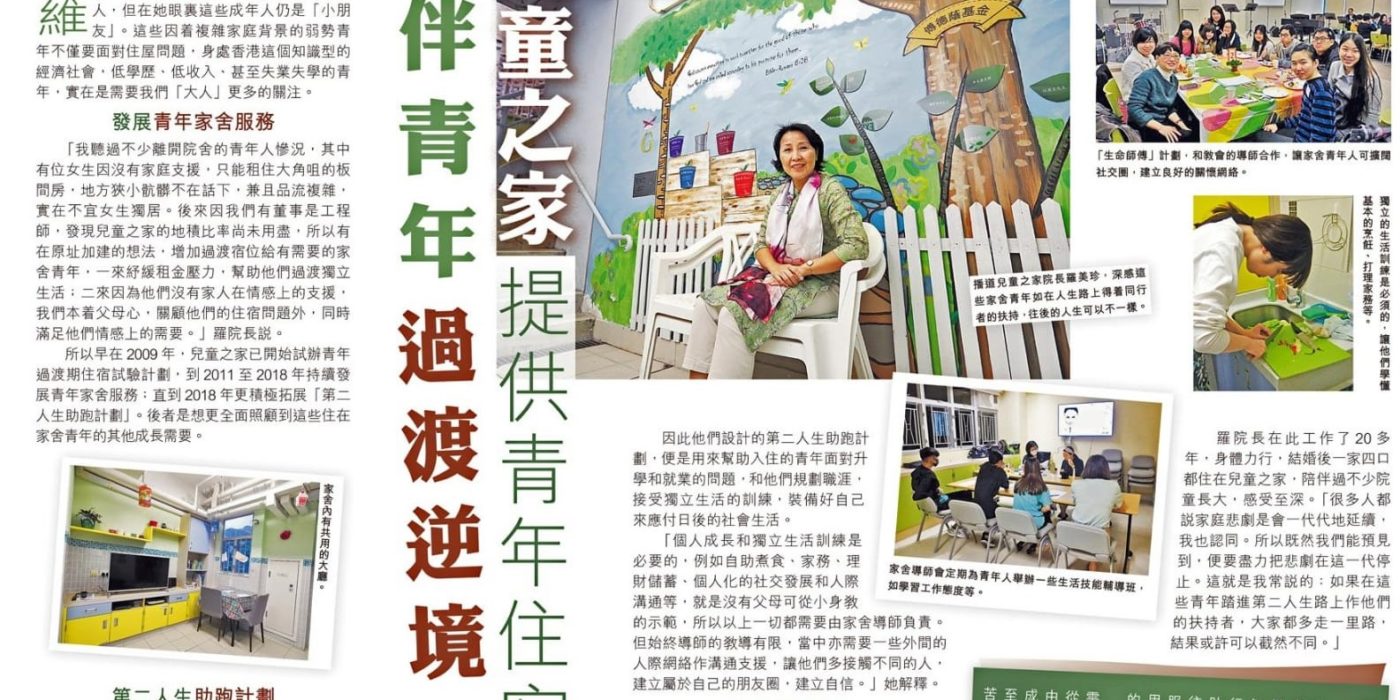

院長羅美珍早在十多年前已有感這些青年的困境,開始試辦青年過渡期住宿計劃,好讓他們能在成長路上跑得更穩妥。

家舍以兩人一房,生活起居要大家學習互相遷就。

家舍以兩人一房,生活起居要大家學習互相遷就。羅美珍院長說在香港18歲便是法定成年人,但在她眼裏這些成年人仍是「小朋友」。這些因着複雜家庭背照的弱勢青年不僅要面對仕屋問題,身處香港這個知識型的經濟社會,低學歷、低收入、甚至失業失學的青年,實在是需要我們「大人」更多的關注。

發展青年家舍服務

「我聽過不少離開院舍的青年人慘況,其中有位女生因沒有家庭支援,只能租住大角咀的板間房,地方狹小骯髒不在話下,兼且品流複雜,實在不宜女生獨居。後來因我們有董事是工程師,發現播道兒童之家的地積比率尚未用盡,所以有在原址加建的想法,增加過渡宿位給有需要的家舍青年,一來舒緩租金壓力,幫助他們過渡獨立生活;二來因為他們沒有家人在情感上的支援,我們本着父母心,關顧他們的住宿問題外,同時滿足他們情感上的需要。」羅院長說。

所以早在2009年,播道兒童之家已開始試辦青年過渡期住宿試驗計劃,到2011-2018年持續發展青年家舍服務,直到2018年更積極拓展「第二人生助跑計劃」。後者是想更全面照顧到這些住在家舍青年的其他成長需要。

家舍內有共用的大廳。

家舍內有共用的大廳。第二人生助跑計劃

她解釋:「經過約10年的青年家舍住宿服務,總括經驗,這些青年能有一處安定的容身之所,的確能為他們減輕大部分的經濟壓力,讓他們的過渡期帶來安穩。跟着我們便要想如何再在他們的第二人生中,多點扶持他們。」

因此他們設計「第二入生助跑計劃」,幫助入住的青年面對升學和就業的問題,和他們規劃職涯,接受獨立生活的訓練,裝備好自己來應付日後的社會生活。

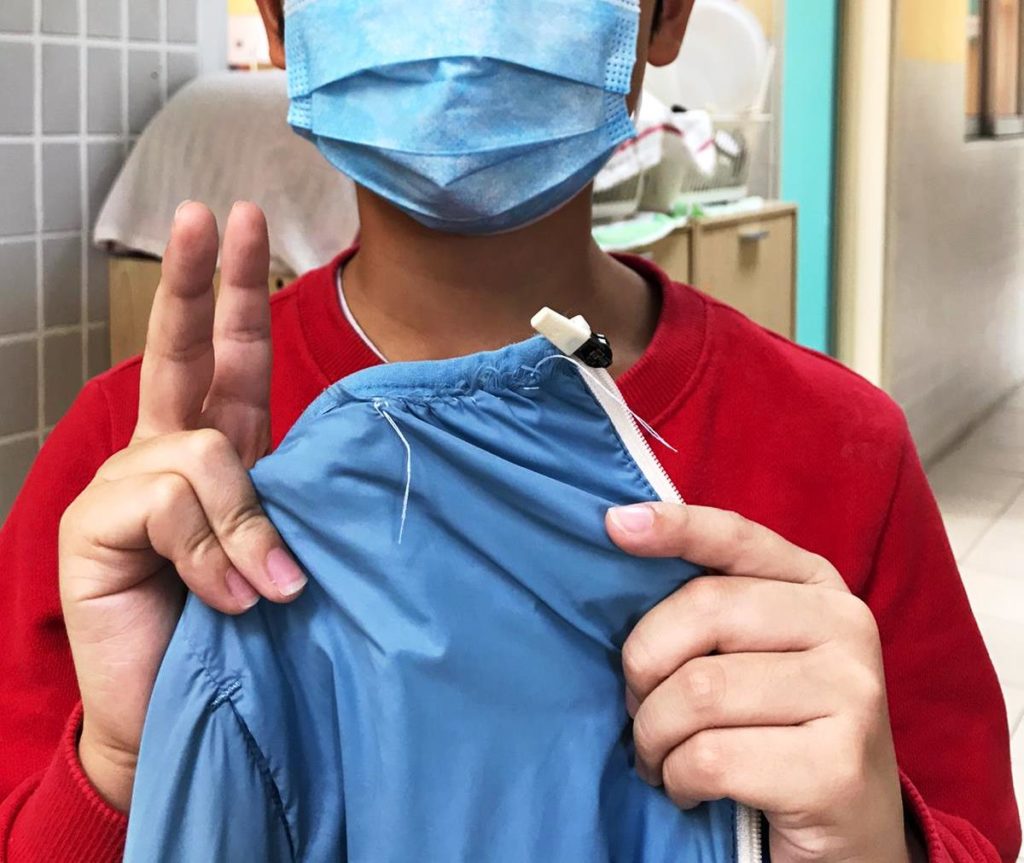

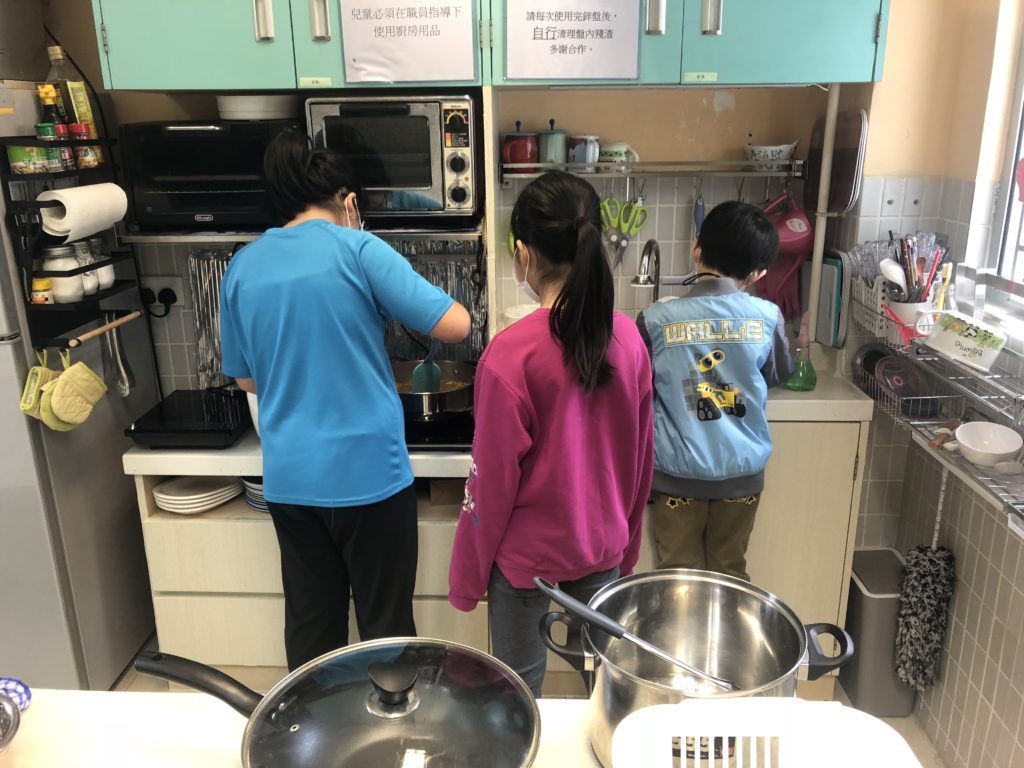

「個人成長和獨立生活訓練是必要的,例如自助煮食、家務、理財儲蓄、個人化的社交發展和人際溝通等,就是沒有父母可從小身教的示範,所以以上一切都需要由家舍導師負責。但始終導師的教導有限,當中亦需要一些外間的人際網絡作溝通支援,讓他們多接觸不同的人,建立屬於自己的朋友圈,建立自信。」羅院長解釋。

獨立的生活訓練是必須的,讓他們學懂基本的烹飪、打理家務等。

獨立的生活訓練是必須的,讓他們學懂基本的烹飪、打理家務等。

大樓(右前方) 是新建家舍,爭多年來此計劃惠及了百多位有需要的青年人。

大樓(右前方) 是新建家舍,爭多年來此計劃惠及了百多位有需要的青年人。

明白到這班青年自小缺乏正常的家庭關係,自信心弱、家舍導師都會定期舉辦一些情緒及壓力管理班,和他們分享。

明白到這班青年自小缺乏正常的家庭關係,自信心弱、家舍導師都會定期舉辦一些情緒及壓力管理班,和他們分享。

家舍導師會定期為青年人舉辦一些生活技能輔導班,如學習工作態度等。

家舍導師會定期為青年人舉辦一些生活技能輔導班,如學習工作態度等。建立關懷網絡

所以計劃中會有一具體項目—「生命師傅」,即能陪伴青年成長、生命同行,是家舍導師以外的同路人。「這幾年我們和各大小教會招募有心人,大部分都是資深的基督徒夫婦,他們有教會的推薦,而又願意義務為這些青年人服務,以他們多年的社會人生經驗,向青年人分享,加上是父母,在培育子女上都有一定的心得,他們會定期有一些家聚、外出聚餐或活動等,讓青年人能感受一下家的感覺,從中得到一些心靈慰藉。」

羅院長在此工作了20多年,身體力行,結婚後一家四口都住在播道兒童之家,陪伴過不少院童長大,感受至深。「很多人都說家庭悲劇是會一代代地延續,我也認同。所以既然我們能預見到,便要盡力把悲劇在這一代停止。這就是我常說的:如果在這些青年踏進第二人生路上作他們的扶持者,大家都多走一里路,結果或許可以截然不同。」

「生命師傅」計劃,和教會的導師合作,讓家舍青年人可擴闊社交圈,建立良好的關懷網絡。

「生命師傅」計劃,和教會的導師合作,讓家舍青年人可擴闊社交圈,建立良好的關懷網絡。

深刻個案

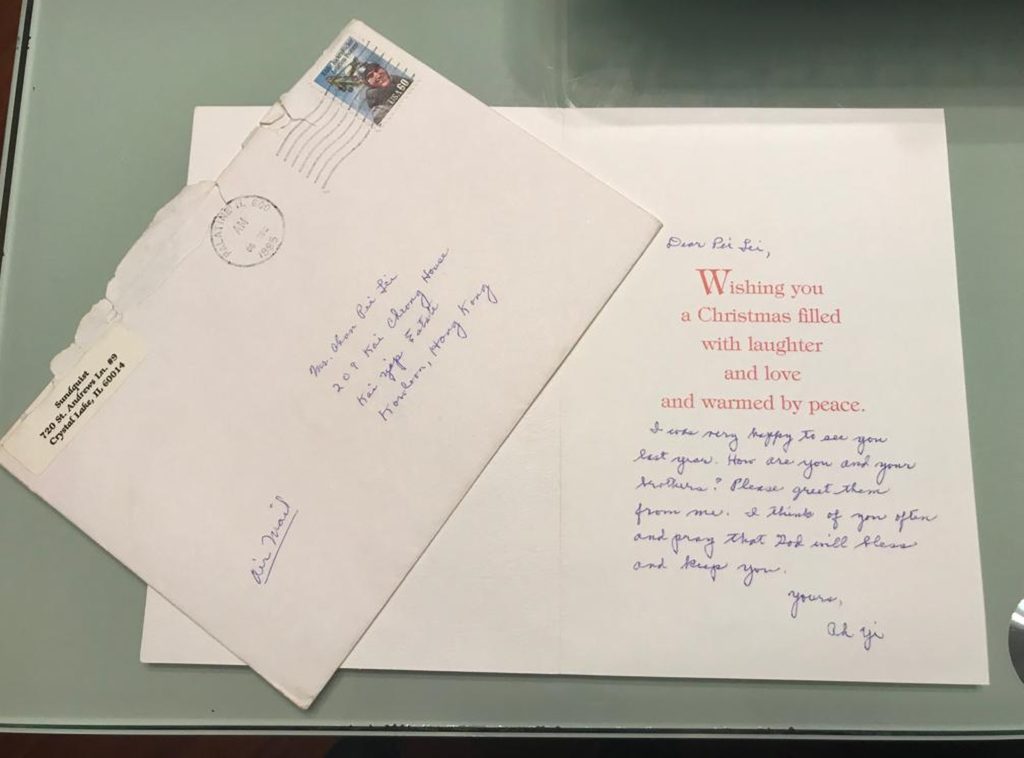

最後,羅院長引述了一宗令她印象深刻且欣慰的個案。阿明因為家中虐兒個案而入住播道兒童之家,讀書雖不佳但很懂事,18歲離院後嘗試回家居住,怎料住不了兩、三個月,母親將他的行李扔出家門,無助下只好向社工求助。入住了青年家舍一年左右便轉往青年社區共住單位。(青年社區共住服務是播道兒童之家與愛心業主合作,用低廉的租金約二千元,租給有需要的青少年。)

「阿明在我們幫助下解決了住屋需要,同時展開半工讀生涯,一邊從事晚間鐵路維修工作,一邊進修,由毅進文憑讀起,希望用十年時間完成有關工程的學位課程。他離開院舍至今已有四年,半工讀的生活雖然辛苦,但總算成功開闢了前路。」

轉載自香港經濟日報–C3親子廊

撰文記者:郭秀芳

相片: 黃建輝攝或院舍提供